孟子画像

荀子画像

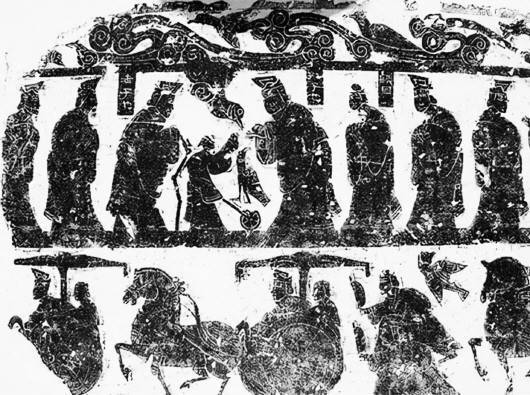

汉画像石《孔子问礼》拓片

孔子周游各国壁画

脚下正处暑假阶段,各类研学游烈烈轰轰地伸开,学子们借此明朗眼界、增长学识。当代酷好酷好上的研学游或游学,是学校考验的延迟和拓展,强调将考验和旅行相结合。有盘考者合计,我国最早的游学可追忆到春秋时期,孔子提醒他的学生们周游各国,寻求正途,教化弟子,传播其治国想想。

□刘永加

孔子周游各国

行万里路的问说念之始

春秋时期想想家、考验家、政事家孔子,生于鲁国陬邑(今山东曲阜),在古代被尊奉为“天纵之圣”“天之木铎”,其学识之敷裕冠绝当世,这与他“皓首穷经”的忙活及“见贤想皆”的和缓密不行分。尤其是孔子周游各国的豪举,更是他普及我方、博学多闻的紧迫期间。这并非简便的旅行,而是其寻求正途、考据所学、教化弟子的伟大实践,号称后世研学游的发轫。

“周游”一词,最早见于《管子·小匡》:“又游士八千东说念主,奉之以车马衣裘,多其资粮,财币足之,使出周游于四方,以高歌收求宇宙之贤士。”管仲笔下的“周游”,应该是游历和游说的酷好。而“游学”一词,则在《史记·春申君传记》中明确出现:“游学博闻,盖谓其因游学是以能博闻也。”说念出游学乃增广见闻、博学致知的路子。

那时,孔子在曲阜设坛讲学,深感坐而论说念终有局限,为了进一步明朗视线、求知解惑,他决定率弟子们周游各国,遍访都邑,寻求名师。在长达14年的时期里,孔子从鲁国开赴,周游卫、陈、宋等各诸侯国。孔子秉抓“三东说念主行,必有我师焉。择其善者而从之,其不善者而改之”的目标,一起谦逊求教。据《大戴礼记》载:“孔子适周,访礼于老聃,学乐于苌弘。”在周都洛邑,他曾向老子请问礼法,向乐官苌弘学习音乐,留住千古佳话。

可是,游学之路并非坦途。孔子依然遇到史上闻名的“陈蔡之厄”。据《论语·卫灵公》载:“(孔子)在陈绝粮,从者病,莫能兴。子路愠,见曰:‘正人亦有穷乎?’子曰:‘正人固穷,常人穷斯滥矣。’”孔子并未被窘境击垮,最终设法出险,赓续其求索之旅。

周游各国,屡屡碰壁后,孔子在返鲁途中,见深谷之中一丛兰花傲然盛开,清香沁东说念主心脾,此情此景,颤动心胸,他抚琴而歌,弹奏《猗兰操》,将满腔失落与萧瑟寄情于悠然闲静,暂忘尘凡痛楚。

孔子在周游各国的路上,通常不失机机、即时即景地对学生进行现场教学,启发学生心智。《庄子·渔父篇》中形容了一幅动东说念主的画面:“孔子游于缁帷之林,休坐乎杏坛之上。弟子念书,孔子弦歌饱读琴。”林木葱郁,杏坛高筑,弟子书声琅琅,夫子琴音褭褭,一片谐和有味的游学图景生龙活虎。

孔子与弟子周游各国,是“读万卷书,行万里路”的无缺结合。恰是这种表面与实践的抽象结合,使得其考验后果斐然,门下泄泄漏“七十二贤”,由此首创了儒家门户。

孟子赴鲁游学

孟母三迁铺就求知路

亚圣孟子是战国时期闻名想想家、考验家。孟子,名轲,邹国(今山东邹城)东说念主,资质能干,幼承母教。其母仉氏深谙环境育东说念主之理,为给女儿寻找假想的成长与学习之所,不吝“三迁其舍”:初近坟场,孟子嬉戏效法丧葬;迁至商场,又学商贾叫卖;终末迁至学宫之旁,孟子方“揖让进退”,潜心向学。这等于千古歌唱的“孟母三迁”佳话,足见孟母之远见卓见。

孟母深知“行万里路”对明朗胸怀、增长眼力的紧迫性,在孟子少年时,便饱读舞他走出版房,游历家乡山川。孟子遵母命,登临峄山饱览胜景,攀上泰山不雅东海日出,追寻先师孔子的萍踪,在登攀中体悟宇宙之壮阔。

游历追忆,孟母问:“孔子登山,所见者何?”孟子慨然答曰:“孔子登东山而小鲁,登泰山而小宇宙。”此答不仅说念出登高望远的实景,更蕴含着潜入的哲理:眼界随田地而普及,心胸因履历而宽绰。这恰是游学赋予他的认真钞票。

此次登山后,孟子决定赴鲁游学。那时游学民风很盛,孟子游学为什么要去鲁国?道理很简便,因为“周礼尽在鲁矣”,鲁国乃儒家起首地,保存着最完备的周代礼乐文籍,袭取着孔子的遗凮遗教,孔子弟子偏激后学团体仍在讲学传说念。

征得母亲开心,在师友撑抓下,孟子踏上了赴鲁游学之路。他少安毋躁,一起饱览风光,试验民情,舒坦快活。干涉鲁境,他愈加专注,预防不雅察路东说念主言行,体悟世事情面,于细微处见正途。

抵达曲阜圣地,孟子怀注珍摄之心,遍访尼山孔子出生地、少昊陵、颜母庄、周公庙、鲁桓公太庙、孔子讲学的杏坛等。随后,他运行了历时半载的求师访友之旅,遍访鲁国鸿儒硕学,对各派儒家想想偏激流变冉冉了然于胸。

尤为贫困的是,孟子拜隐居乡野的高士司徒牛为师,在其家中住放学习,先生捕蝉,弟子念书。司徒先生的教学,不同于学宫里的竭诚,不是先生讲、学生听,而是依期开列一些书目,让孟子去城里借来阅读,他再稍加点拨。这些书目包含那时五行八作的书,有先容三皇五帝的书、各国的历汗青,也有《黄帝内经》之类医学书、占卜书、天文历法书及孔子所传“六艺”经典等等。孟子每遇疑难,便与竭诚切磋接洽,兼而有之。

尔后,孟子亦曾周游梁(魏)、皆、宋、滕等国,宣扬仁政成见。孟子在游学与想辨中不休精进,终成一代大儒,被称为“亚圣”,儒家“孔孟之说念”由此奠定。

荀子三游稷下

奔赴学术文化中心

战国末期想想家、考验家荀子是赵国(今山西南部)东说念主,被敬称为“荀卿”。他虽非皆鲁之苍生,但其最紧迫的学术设立与想想体系酿成,是在皆鲁地面的学术熔炉——稷放学宫完成的。他是稷放学宫晚期最负闻名的首长东说念主物,是儒家门户代表东说念主物、先秦诸子百家想想集大成者。

荀子曾三次来到皆国稷放学宫游学、讲学,在此渡过了漫长的学术生存,最终成为稷放学宫的学术巨擘。

稷放学宫,不错说是中国古代考验史上的第一所高级学府,是战国时期高级考验的伟大独创,可视为世界上最早的“盘考生院”。它以“不治而辩论”的独到机制,营造出“畅所欲为”的包容、开脱、通达的学术氛围,成为战国中后期当之无愧的学术文化中心,诱惑了各地学者前来游学。

公元前314年,荀子“年十五始来游学”,为丰富学识,执行其治国理念,他审定离开家乡,第一次来到皆国,来到稷放学宫。此时,赶巧稷放学宫鼎沸时期,诸子谄媚。荀子以其令东说念主盖头换面的学术不雅点和狡辩风仪,在学术众人们眼前展露了其才华和想想,受到稷下先生们的怜爱和细则。雷同,荀子也获得各派学术名家众人指导,存身儒家想想态度,兼收百家学说之长,为其博大精致的想想体系奠定了坚实基础。

皆国经历战乱,稷放学宫一度衰微。知天命之年的荀子,在学宫重建之际再次来到皆国。他不仅参与学宫重建,更在此广收徒弟,聚众讲学。在对履行政事的潜入瞻念察与对百家学说的调节判辨中,荀子的想想体系臻于熟习完备,卓然自出一家,成为儒家门户紧迫分支,史称“孙氏之儒”(荀子也被称为孙卿)。但是,由于荀子名望太大,受到一些东说念主的诽语蹂躏,62岁的他被动再次离开皆国。

公元前264年,在皆王建新立之时,荀子第三次来到皆国,受到皆王建的好坏接待,并被任命为稷放学宫祭酒。他赓续在稷放学宫聚徒讲学,并浅显对皆国的政事进行辩论。由于有东说念主在皆王建眼前告黑状,荀子因此受到了皆王建的薄待。于是,荀子为了幸免遭到更大的横祸,于公元前262年离开皆国。

晚年荀子留居兰陵,著书立说,直至示寂。不错说,皆国丰厚的文化沃土和稷放学宫空前开脱的学术氛围,津润并最终设立了荀子这位众人。同期,荀子也以其深厚学养和改进精神,对皆文化进行了接纳、校阅与发达,并通过其影响力与游历讲学,将皆鲁文化的精髓播种四方,在中汉文化想想史上留住了潜入的烙迹。

游学之风绵延赓续

皆鲁地面的精神传承

除了孔子、孟子、荀子,那时鼎鼎大名的墨子、孙子、韩非子等,无一不是闻名的“游士”。他们通过无为的游历、访学、论辩,兼听则明,终成学识敷裕、著述等身的一代宗匠,共同谱写了“畅所欲为”的色泽篇章。

此风传至后世,绵延赓续。汉代游学之风更炽,太史公司马迁后生时壮游宇宙,收罗旧闻,为著《史记》积贮丰厚素材。东汉末年,北海朱虚(今山东临朐东)东说念主邴原,亦是游学之身膂力行者。他素好饮酒,但自踏上游学之路后,唯恐耽于杯中之物而萧疏学业,遂在漫长的游学途中滴酒不沾。成年累月四方求知,邴原学识猛进,归乡后兴办考验,桃李满园。《三国志·邴原传》注引《邴原传闻》详载其事,留住“邴原戒酒”的千古好意思谈。

回望古代皆鲁先贤们的研学之旅,是以次第丈量江山,以心灵叩问古今。他们远游异域开yun体育网,寻访名师,在行走与想考中熔铸想想,设立大业。这“读万卷书,行万里路”的精神,早已融入中汉文脉,成为优良的考验传统。而在如今的研学游高潮中,咱们更需接收古东说念主的贤慧与精神内核,幸免其流于体式化、贸易化窠臼的同期,更应效用开发学子们精心去不雅察、去体验、去想考,让每一次出行都成为明朗视线的窗口、增长学识的路线、雕刻品格的熔炉。